Kaffee, ein Gedicht für die Sinne

In vielen Epochen entstanden Gedichte über Kaffee. Frei nach der letzten Zeile des Gedichts „Andenken“ von Johann Friedrich Hölderlin (1770-1843): „Was bleibet aber stiften die Dichter.“

Gedichte sind die älteste literarische Kunstform – die Herkunft des Wortes Poesie kommt aus dem 16. Jahrhundert vom französischen poésie, das wiederum auf das Griechische poiēsis zurückgeht. Für jeden literarischen Geschmack ist etwas dabei. Schließlich gehören Dichter im Café genauso zum Inventar wie der Marmor, Samt und vergoldeter Stuck in Kaffeehäusern. Dabei spannt sich ein Poesie-Bogen von deutschen über italienische und französische bis hin zu englischen Gedichten – allesamt Meisterwerke aus Reimen, Hexametern und Alexandrinern. Bei dieser Literaturmischung mit Koffein kann der Aussage des Italieners Eduardo De Filippo nur beigepflichtet werden: „Il caffè è la poesia della vita e oltre a farvi occupare il tempo vi dà pure una certa serenità di spirito.“ („Kaffee ist die Poesie des Lebens und er beschäftigt nicht nur die Zeit, sondern gibt auch eine gewisse Gelassenheit des Geistes“).

Abbé Guillaume Massieu (1655-1722) verfasste ein „Lob des Caffe“. Im Vers 68 steht der schöne Satz: „Ein Lied von dem Caffe zu singen, und seinen Ruhm in Reim zu bringen“ (Daniel Wilhelm Trillers, Poetischer Betrachtungen, 1747). Alle Reime – egal, ob diese vor 600 Jahre oder vor 50 Jahre geschrieben wurden – zeigen eine unvergleichliche Dichtkunst mit dem Thema Kaffee. Der nachfolgende Beitrag wird sich diesem faszinierenden Bereich der Literaturgeschichte in drei Rubriken widmen:

- Kaffee als unvergessliche Poesie

- Kaffeehäuser in der Dichtung

- Kaffee und Humor

Und für die Vielfalt der Dichtkunst machte Johann George Neukirch in seinem 1724 erschienenen Werk „Anfangs-Gründe zur reinen teutschen Poesie Itziger Zeit“ das in allen sozialen Schichten immer beliebter werdende Alltagsgetränk verantwortlich – bevor Friedrich der Große das Kaffee-Rösten in seiner Kaffee-Verordnung (21.1.1781) verbot: „Schon bald nach seiner Einführung galt Kaffee als Mittel zur Beförderung der Dichterkraft.“ Im Kapitel IV seines Buches „Demolirte Literatur“ (1899) schrieb Karl Kraus: Der Kaffeehausliterat „hat um mehrere Grade höher gedichtet als erlebt.“ Der Schriftsteller Joseph Roth wird mit den Worten „Das wichtigste Schreibmaterial ist der Kaffee“ zitiert.

Kaffee als unvergessliche Poesie

In der Dichtkunst wurde der Kaffee immer wieder in Versen verewigt. Über die Kaffeemühle – sie „mahlt die Bohnen und macht sie zu Pulver – verfasste Fernando Pessoa (1888-1935) ein kurzes Gedicht. Der Portugiese Pessoa, der in seinem Stammcafé A Brasileira in Lissabon am liebsten seinen Bica (schwarzer Kaffee) trank, schrieb dieses Gedicht im Oktober 1934. Erstmalig wurden diese wenigen Zeilen nach seinem Tod in den Quadras ao Gosto Popular veröffentlicht: „O moinho de cafe`/ mói grãos e faz del es pó / Opó que a minh´alma é/ moeu quem me deixa só.“

Eines der ersten Gedichte über Kaffee erschien im Jahr 1511 von Abd-al-Kâdir in arabischer Sprache. Das Originalmanuskript liegt in der Pariser Bibliothéque Nationale, katalogisiert unter „Arabe, 4590“. Abd-al-Kâdir war einer der wichtigsten Dichter seiner Zeit.

Das Werk besteht aus sieben Kapiteln. So behandelt beispielsweise das erste Kapitel die Etymologie und Bedeutung des Wortes cahouah (kahwa), die Natur und die Eigenschaften der Bohne, wo das Getränk zuerst verwendet wurde, und beschreibt seine Tugenden.

In Praise of Coffee

O Coffee!

Thou dost dispel all cares,

thou art the object of desire to the scholar.

This is the beverage of the friend of God;

it gives health to those in its service

who strive after wisdom.

Prepared from the simple shell of the berry,

it has the odour of musk and the colour of ink.

The intelligent man who empties these cups of foaming coffee, he alone knows truth.

May God deprive of this drink the foolish man

who condemns it with incurable obstinacy.

Coffee is our gold.

Wherever it is served, one enjoys the society of the noblest and most generous men.

O drink! As harmless as pure milk,

which differs from it only in its blackness.

Ein weiteres poetisches Frühwerk ist das Carmen Caffaeum. Es erschien nach dem Tod von Massieu im Werk Poetarum ex accademia Gallica Carmina Selecta (1738) – ein kleiner Auszug: „How coffee first came to our shores / What the nature of the divine drink is, what its use, / How it brings ready aid to man against every kind of evils, / I shall here begin to tell in simple verse.“

Im Jahr 1744 veröffentlichte Justus Friedrich Wilhelm Zachariä (1726-1777) mit gerade einmal 18 Jahren sein Versepos „Der Renommiste. Ein komisches Heldengedichte.“. Es ist ein Sittengemälde über das Studentenleben in Jena und Leipzig. Im sechsten Buch wurde der Kaffee literarisch verewigt: „Ja, Göttinn, thust du es, so trink ich den Caffee. Nunmehr des Morgens früh / des Mittags aber Thee. /(…) / Den Caffee, den man nur dunkelbraun gesehn, sah man jetzt dick und schwarz in weiten Schälchen stehn. /(…).“

Im dritten Buch reimte Zachariä über die Orte des Kaffeegenusses: „Ganz Leipzig hib isch schon taumelnd in die Höh, Und trank das schwere Naß, den bräunlichen Caffee /(…)/ Der Eingang zeigt sogleich in einer Schilderey, daß dies des Caffeegotts geweihter Tempel sey.(…) Im Innern wird man gleich den rauchenden Altar, wo selbst auf flachem Thron der Caffee sitzt, gewahr. Er muss ein Löffelchen, anstatt des Zepters, führen, Und ihn ein Zuckerhut statt einer Krone zieren.“

Einer der bedeutendsten deutschen Lyriker, Friedrich Schiller (1759-1805), der selbst gerne Kaffee beim Schreiben trank, verfasste das Gedicht „Bohnenkaffee“:

Ich will so werden wie die Leute,

die nachts Bohnenkaffee trinken,

und vorm morgigen Geläute,

die Welt mit Leben neu beschenken.

Wer wachend auch zu später Stund verweilt,

des Mattigkeit der schwarze Zauber heilt.

Ist die Nacht auch kühl auf Erden,

In dem Kessel pfeift es heiß,

Fertig soll der Kaffee werden,

Von der Stirne rinnt der Schweiß.

Der Puls schwillt an,

es klopft alsbald das Herz,

und reiner Freude weicht der alte Schmerz.

Streif ab die schwere Last der Lider,

mit neuem Schwung zur Tat bereit,

Erwachen sollen deine Glieder

Mit der Bohnen Kraft Geleit.

Der spürt, wie Blut in seinen Adern schlägt,

wer nur mit Mut erneut zu Werke geht.

Im Juli 1841 verfasste August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) – einen Monat später schrieb er auf Helgoland „Das Lied der Deutschen“ mit der dritten Strophe, die als Text der deutschen Nationalhymne Berühmtheit erlangte – das Gedicht „Welch ein Flüstern (Café National)“. Hierin wurde auch dem ausgestorbenen Beruf Marqueur ein literarisches Denkmal gesetzt. Anfang des 19. Jahrhundert wurde in den Kaffeehäusern das Billardspiel als weitere Erwerbsquelle mehr und mehr angeboten. Der Marqueur war für das Notieren der Punkte genauso zuständig wie für das Servieren der Getränke:

Welch ein Flüstern, welch ein Summen!

Welch ein stiller Lesefleiß!

Nur Marköre schreien und Brummen:

Tasse schwarz! Und Tasse weiß!

Und die Zeitungsblätter rauschen,

und man liest und liest sich satt,

um Ideen einzutauschen,

weil man selbst gar wenig hat.

Und sie plaudern, blättern, suchen,

endlich kommt ein Resultat:

noch ein Stückchen Apfelkuchen!

Zwar der Kurs steht desolat.

Und sie sitzen, grübeln, denken, und sie werden heiß und stumm,

und mit kühlenden Getränken stärken sie sich wiederum. So vertreibt man sich die Zeiten

nach des Tages Hitz´ und Last, bis erfüllt mit Neuigkeiten

geht nach Haus der letzte Gast. Doch am Morgen sieht sich wieder

hier der alte Lesekreis, und man läßt sich häuslich nieder:

Tasse schwarz! Und Tasse weiß!

Im Münchnerischen Wochen-Blatt in Versen ist die Nummer XIX (1. Januar 1767) dem Kaffee gewidmet. „Die nennte, Trotz was man zum Ruhm des Weines denke, / Kaffee den besten Trank von jeder Art Getränke./ So sprach sie ganz bestürzt: o welch ein heisser Tag! / O Schwehrmut, ist mir doch so trocken in dem Munde! Schafft mir doch bald Kaffee noch jetzt zur Morgenstunde! Nach diesem stand sie auf, und nahm das Fruhstuck ein, / Zu diesem musste auch ein Kaffee getrunken seyn./ (…)/ So muss schon der Kaffee auf meinem Tische stehen, / Magd, merk dir dieses wohl, es soll, es muss geschehen, / Es ist mein Arzteney der trauteste Kaffee, / Er dämpfet, er curiert Kopf-, Zahn- und Magenweh. / (…)/ Ein solcher Aufwand ist mir wohl noch zu vergeben; / Kaffee, mein Schatz, Kaffee, der ist mein einziges Leben.“

Unter seinem Pseudonym Theobald Tiger, veröffentlichte Kurt Tucholsky, das Gedicht „Kümmernis“ im Jahr 1918. Es war eines von zahlreichen Gedichten, die zwischen 1913-1918 in der Zeitung „Weltbühne“ erschienen und 1919 in Buchform („Fromme Gesänge“) veröffentlicht wurden. Tucholsky dichtete folgende Zeilen:

Frühmorgens beim Kaffee – mein faltiger Bauch,

wie baumelst du trübe und leer!

Gewiß, ohne Zucker und Milch geht es auch,

so reicht mir die Kanne nur her.

Kein Fleisch und kein Honig, kein Fett und kein Ei,

wie öd ist das Frühstücksgedeck! Doch eines, mein Bauch, stört am meisten uns zwei:

Die Sahne…

die Sahne ist weg! Und nicht nur beim Kaffee – o Allegorie!

Komm mit in den Musenhain.

Wie sehr auch der Kunstmarkt lärmte und schrie:

wer reich ist, der braucht nicht zu schrein.

Die Expressionisten im Kinderkleid

und die Kunst mit dem fünfstelligen Scheck –

und ich denke an Brahm und die alte Zeit –

Die Sahne…

die Sahne ist weg! So schau in die Zukunft! – Was kommt denn danach,

wenn die große Zeit einst vorbei?

Was kommt nach den Tränen, dem Blut und der Schmach

und all dem Nationengeschrei?

Was kommt für die Kinder? Die Generation

der Hoffnung? Ich sehe da black –

Mein Jugendlicher, o Ludolf, mein Sohn:

Die Sahne…

die Sahne ist weg!

Der gebürtige Münchner Alfred Andersch (1914-1980), der lange im Tessin (Valle Onsernone) lebte und im Zürcher Café Odeon Max Frisch kennenlernte, verfasste das schöne „Gedicht Cafe (Bellinzona)“ – mit ihren drei Castelli steht die Stadt auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerben.

Patisserie

Das Buffet von neunzehnhundertelf

Hauser fußballkalt viscontigrau

In den Sonntagnachmittagsscheiben

Blinde Spiegel eine Frau erwartend

Espresso crème

Die Pfeife noch nicht angezündet

Unentschlossen zu alt schlangengrau

Radfahrer auf der Via Salsa

Ein Fiat elfhundert von rechts vorbei

Anisgeruch

Den Bon neben der Tasse lesend

Und irgendeine Frau erwartend

Fünfzig Centesimi

Pascal noch nicht begriffen

Niemals erfaßt

Worauf es Spinoza eigentlich ankam.

Eine gesellschaftliche Bestandsaufnahme ist das Gedicht „Börsencafé“ von Karl Henckell (1864-1929). Es erschien in seinem Werk „Buch des Kampfes“ (1921):

Das Café braust von Stimmen,

Es summt und saust und schwirrt,

Zigarren rötlich glimmen,

Geschirr und Silber klirrt.

Weißlichter durch den Schleier

Der Tabakwolken sprühn –

Fortunas heiße Freier

Vor wilder Wollust glühn.

Plötzlich die Atmosphäre

Zerschneidet scharf und fahl

Langsam die gelbe Mähre

Des Börsenfürsten Baal.

Vom Bluthund Not begleitet,

Umkrallt vom Vampyr Qual,

Gott Mammon golden reitet

Gigantisch durch den Saal.

Des starren Blicks Gewalten,

Sie heischen stummen Zoll,

Der Knechte Hände falten

Sich betend andachtsvoll.

Erich Kästners Wohnadressen in München: Reiheneckhaus in der Flemingstraße 52 (1953-1974) und Fuchsstraße 2 (1946-1953), die unweit der Schwabinger Erlöserkirche (Münchner Freiheit) liegt.

Der Schriftsteller Erich Kästner war häufig Gast in „seinem lyrischen Büro“, wie er das Kaffeehaus bezeichnete. Im Feuilleton der Neuen Leipziger Zeitung (26.4.1928) beschrieb er das Romanische Café in Berlin: Es „ist der Wartesaal der Talente“. Im Herbst 1945 kam der Schrifststeller und Journalist Kästner nach München und übernahm dort im Oktober 1945 die Leitung der Feuilletonredaktion der neu gegründeten „Neuen Zeitung“ (NZ). Bis Oktober 1948 war er NZ-Redakteur, die erste Zeitung in der amerikanischen Besatzungszone.

Ein sehr schönes und zeitloses Gedicht erschien am 20. April 1928 erstmalig in der „Vossischen Zeitung“ – seine Sachliche Romanze (aus: Lärm im Spiegel © Atrium Verlag AG, Zürich 1929 und Thomas Kästner):

Als sie einander acht Jahre kannten

Und man darf sagen: sie kannten sich gut

Kam ihre Liebe plötzlich abhanden.

Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.

Sie waren traurig, betrugen sich heiter,

versuchten Küsse, als ob nichts sei,

und sahen sich an und wussten nicht weiter.

Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.

Er sagte, es wäre schon Viertel nach vier

Und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.

Nebenan übte ein Mensch Klavier.

Sie gingen ins kleinste Café am Ort

Und rührten in ihren Tassen.

Am Abend saßen sie immer noch dort.

Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort

und konnten es einfach nicht fassen.

Seit Ende der 1920er Jahre sind Gedichte Kästners zunehmend als Chansons vertont worden. Seine „Sachliche Romanze“ wurde u.a. auf der LP „Hermine“ (1988) von Udo Lindenberg vertont.

Peter Hille (1854 – 1904), der Schöpfer eines der schönsten Waldgedichte („Waldesstimme“), hatte den Beinamen „Magnus“ oder „der Heilige“, wie er von seiner Freundin Else Lasker-Schüler bezeichnet wurde. In seinen Zeilen „Für höhere Töchter“ huldigte Hille auch dem Kaffee:

„Sie schreibt mit ihrem Händchen

Ein zierliches Talentchen

In allerliebste Büchlein

Das lesen dann die Küchlein.

In perlengrauen Bändchen,

Das liest dann auch die Glucke

Mit einem Kaffeeschlucke

In allen Pensionen.

Die Kanne zu 10 Bohnen,

denn für das junge Blut,

ist Hitze niemals gut.“

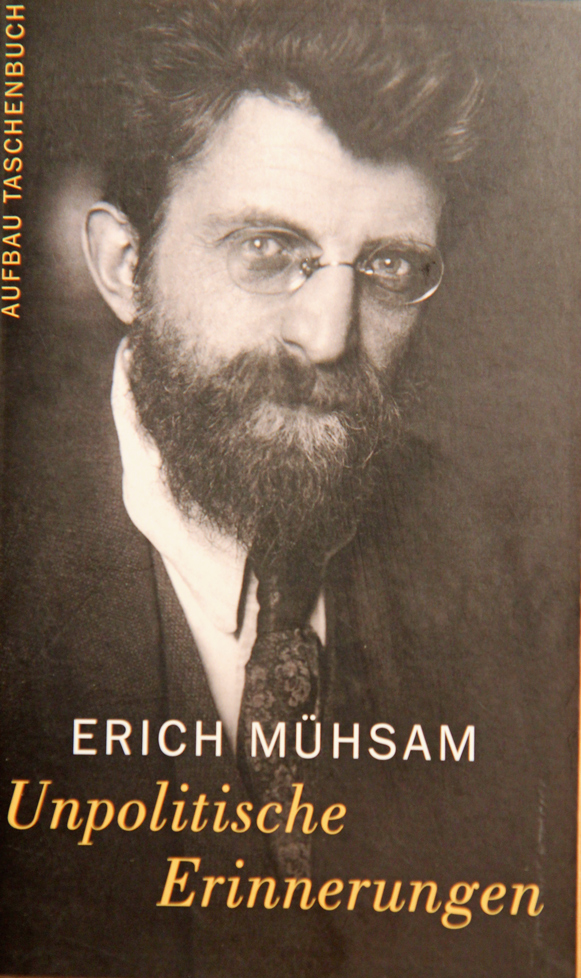

In seinen „Unpolitischen Erinnerungen“ (Kapitel 2) von Erich Mühsam steht, dass er „lange Zeit als Prototyp eines Caféhausliteraten“ galt. Mühsam war dem Kaffee sehr zugeneigt, wie seine Tagebucheinträge vermuten lassen. Über seine Einzelhaft in Niederschönenfeld – er hatte sich an der bayerischen Räterepublik beteiligt – schrieb er am 30. März 1923: „Mir fehlte der Kaffee.“ Nach seiner Freilassung notierte er am 11. Mai 1924: „Der Arzt kam zu dem merkwürdigen Resultat, dass meine Krankheit die Folge übertriebenen Kaffeegenusses sei, also einfach eine Coffeinvergiftung. Vorerst wurde abgemacht, dass ich von jetzt ab täglich statt 3 nur 1 Tasse Kaffee täglich trinken (…) soll.“

Ab 1909 lebte Mühsam in München. Er schrieb das kurze Gedicht „Die Ahnung“. Der Verlag Der Morgen (1909) veröffentlichte es in der Gedicht-sammlung „Der Krater“:

„Ich trank meinen Morgenkaffee und ahnte nichts Böses.

Es klingelte, Ich ahnte immer nichts Böses

Der Briefträger brachte mir ein Schreiben.

Nichts Böses ahnend, öffnete ich es.

Es stand nichts Böses darin.

Ha! Rief ich aus. Meine Ahnung

Hat mich nicht betrogen.“

Gottfried Benn – 1933 hatte er sich den National-sozialisten zu-gewandt und war für deren Ideologie beispielsweise in der Sendung des Berliner Rundfunks (April 1933) zum Thema „Neuen Staat und den Intellektuellen“ eingetreten – verwendete in seinem Gedicht „Café“ das Stilmittel des Expressionismus, die Vermischung aus Dialekt und Jargon. Er widmete das 1921 veröffentlichte Café dem Maler George Grosz, der später vor den Nazis in die USA fliehen musste, weil seine Kunst als „entartet“ galt:

„Ick bekomme eine Brüh´, Herr Ober!“ –

Saldo-crack mit Mensch ist gut von Frank –

Hoch die Herren Seelenausbaldower

Breakfast-dämon, Tratten-überschwang.

„Laß dir mal von Hedwig das erzählen“

Reise-Hedwig! Aufbau, Sitte, Strand –

Wurm, Gomorrha, cynüres Schwälen

Über das verfluchte Abendland.

Auch nach 1945 distanzierte sich Benn nur sehr zögerlich von seinen einstigen politischen Ansichten. Vielmehr schimmerten sie nach wie vor in vielen Radio-sendungen in der Adenauer-Zeit durch.

Die Berliner Lyrikerin und Schriftstellerin Mascha Kaléko (1907-1975) – sie schrieb in den 1920er und Anfang der 1930er Jahren auch in Berliner Dialekt – widmete im Gedicht „Wiedersehen in Berlin“ den „Freunden (Kästner, Ringelnatz, Tucholsky, A.d.V.) vom Romanischen Cafè“ eine Zeile.

Von der Großstadt-Lyrik verzaubert und als Vertreterin der Epoche „Neue Sachlichkeit“ (Zeitraum 1920 bis 1933). Diesen Einfluss erkennt man in ihrem schönen Gedicht „Auf einen Café-Tisch gekritzelt“ (1933). Es erschien in der „Vossischen Zeitung“, im“Berliner Tageblatt“ und in ihrem Buch „Das lyrische Stenogrammheft“, das 1956 im Rowohlt-Verlag erschien. (Foto: © 2015 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (München) / ISBN-13: 9783423280983):

Ich bin das lange Warten nicht gewohnt,

Ich habe immer andre warten lassen.

Nun hock ich zwischen leeren Kaffeetassen

Und frage mich, ob sich dies alles lohnt.

Es ist so anders als in früheren Tagen.

Wir spüren beide stumm: das ist der Rest.

Frag doch nicht so. –

Es lässt sich vieles sagen,

Was sich im Grunde doch nicht sagen lässt.

Halbeins. So spät!

Die Gäste sind zu zählen.

Ich packe meinen Optimismus ein.

In dieser Stadt mit vier Millionen Seelen

Scheint eine Seele ziemlich rar zu sein.

Eine spannende Persönlichkeit ist die aus Thüringen stammende Schriftstellerin Sarah Kirsch (1935-2013). Die studierte Biologin besuchte von 1963 bis 1965 das Literaturinstitut Leipzig. Neben Chista Wolf und Stefan Heym zählte sie am 17. November 1976 zu den Erstunterzeichnerinnen eines Protestbriefs gegen die Ausbürgerung des Liedermachers

Wolf Biermann, dem nach einem Konzert in Köln die Einreise in die DDR verweigert wurde – ein Jahr später verließ die Autorin 1977 die DDR und zog zuerst nach West-Berlin, um dann in Schleswig-Holstein heimisch zu werden. Ihr Verhältnis zur politischen Führung der DDR war damals schon angespannt. Mit 32 Jahren hatte sie, die sich selbst als poetische Landschafterin bezeichnete, die SED-Führung provoziert. Im Jahr 1969 stellte sie auf dem Ost-Berliner Schriftstellerkongress ihr Gedicht „Schwarze Bohne“ (© Sämtliche Gedichte, 2005, Deutsche Verlags-Anstalt (München) / Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH) vor – vor allem ihre Zeilen über Krieg stießen den SED-Funktionären sauer auf.

Marcel Reich-Ranicki schrieb in der FAZ (29.12.2011): „Diese schwermütige Hymne gehört zu den Höhepunkten der deutschen Poesie nach 1945“ – wie recht er hat. Vor allem lädt das Gedicht ein, die Werke und das Wirken Sarah Kirsch mehr zu entdecken.

Schwarze Bohne

Nachmittags nehme ich ein Bund in die Hand

Nachmittags lege ich ein Bund aus der Hand

Nachmittags vergesse ich jedweden Krieg

Nachmittags mahle ich Kaffee

Nachmittags setze ich den zermahlenen Kaffee

Rückwärts zusammen schöne

Schwarze Bohnen

Nachmittags ziehe ich mich aus mich an

Erst schminke dann wasche ich mich

Singe bin stumm.

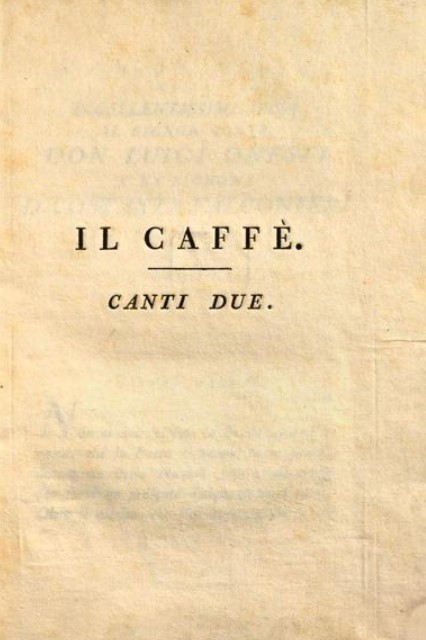

Der Jesuit Barotti war offenbar ein Kenner, wie man Kaffee röstet. In einer Fußnote schrieb er: „Il caffè tostato a fuoco lento perde assai del suo sapore.“

Auch südlich der Alpen, in Italien, haben viele Dichter ein Loblied auf den Kaffee gesungen. Der katholische Theologe und Historiker Lorenzo Barotti (1724-1801) aus Ferrara schrieb das Gedicht Il Caffè. Es war ein Hochzeitsgeschenk an Luigi Braschi Onesti und Costanza Falconieri. Barotti, der sich bescheiden „Io poeta di nessun nome“ bezeichnete, verfasste folgende Zeilen:

„Altre non v´ha che dal piede alla cima

Come il caffè le´mie virtudi esprima

Perchè non si puè dire, a creder anco,

Che animasse il Caffè quelli non manco

Caffè è nomato, e tiene sua radice nell´Arabia,

che chiamasi felice.“

Der italienische Satiriker und Dichter Giuseppe Parini (1729-1799) schrieb in seinem Werk „Il giorno“ über die Frage aller Fragen: Frühstück mit Kaffee oder Schokolade? Der junge Herr steht vor der Wahl: Will er seinen Magen aufwärmen und seine Verdauung unterstützen, dann ist die Schokolade besser. Wenn er sich hingegen deprimiert fühlt oder Angst vor einer Gewichtszunahme hat, dann ist Kaffee aus Arabien besser. Seine Ironie wird im Abschnitt Mattino (vv. 126-158) zu bitterem Sarkasmus: „Tuo damigello i´veggo; egli a te chiede / servetto che ti chiede cosa vuoi per colazione / Quale oggi più delle bevande usate / oggi, quale delle esotiche bevande / Sorbir ti piaccia in preziosa / tazza: che sei solito gustare preferisci bere / Indiche merci (Fußnote: provenienti dall´Oriente) – son tazze e bevande; nella tua preziosa tazza. Scegli qual più desii. S´oggi ti giova scegli quella che ti piace di più.“

Ein Gedicht in römischer Sprache verfasste im Jahr 1833 Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863) über „Er caffettiere filosofo“. In seinen Zeilen über die „Philosophen-Kaffeemaschine“ gibt es die schöne Einstiegszeile „Die Menschen auf dieser Welt sind wie Kaffeebohnen in der Mühle: eine vorher, eine nachher und die nächste, aber alle gehen sie zu einem bestimmten Ziel“.

In diesem Gedicht des römischen Dichters wird ein Kaffeemacher aus Rom zu einem Volksphilosophen, der eine Metapher von starker Kraft findet, um das Schicksal des Menschen zu kommentieren. Wie sich die Kaffeebohnen immer im Kreis bewegen, so ist auch das Leben ein ständiger bedeutungsloser Kreislauf:

L´ommini de sto monno só ll´istesso

Che vvaghi de caffè nner mascinino:

C´uno prima, uno doppo, e un antro appresso,

Tutti cuanti però vvanno a un destino.

Spesso muteno sito, e ccaccia spesso

Er vago grosso er vafo piccinino,

E ssíncarzeno, tutti in zu l´ingresso

Der ferro che li sfraggne in porverino.

E ll´ommini accusi vviveno ar monno

Misticati pe mmano de la sorte

Che sse li ggira tutti in tonno in tonno;

E mmovennose oggnuno, o ppiano, o fforte,

Senza capillo mai caleno a ffonno

Pe ccascà nne la gola de la morte.

Nach der Sehnsucht nach Italien weckt der einflussreiche Lyriker Jacques Prévert (1900-1977) den Wunsch nach der Kultur Frankreichs – er hält die Tricolore hoch. Durch die Vertonung seiner Gedichte durch Joseph Kosma als Chansons erhielt sein poetisches Werk große Popularität. Das bekannteste Stück sang Juliette Greco mit den Gedichtzeilen aus „Les feuilles mortes“. In dem Gedichtbändchen „Les Paroles“ (1946) wurde auch das Gedicht „Déjeuner du matin“ (1945) einem größeren Leserpublikum vorgestellt:

Il a mis le café

Dans la tasse

Il a mis le lait

Dans la tasse de café

Il a mis le sucre

Dans le café au lait

Avec la petite cuillier

Il a tourné

Il a bu le café au lait

Et il a reposé la tasse

Sans me parler

Il a allumé

Une Cigarette

Il a fait des ronds

Avec la fumée

Il a mis les cendres

Dans le cendrier

Sans me parler

Sans me regarder

Il s´est levé

Il a mis

Son manteau de pluie

Parce qu´il pleuvait

Et il est parti

Sous la pluie

Sans une parole

Sans me regarder

Et moi j´ai pris

Ma tête dans me

Main

Et j´ai pleuré.

Kaffeehäuser in der Dichtung

Nicht nur für das Getränk, sondern auch immer wieder für Kaffeehäuser wurden literarische Denkmäler gereimt. Cafés waren die Wechselstuben der Gedanken und Pläne sowie des geistigen Austauschs. Sie waren aber auch die Produktenbörse der Dichtung.

Erich Mühsam schrieb in der „Berliner Illustrierten Zeitung“ (20.9.1903) einen Artikel über „Die Boheme“: „Was in München das Café Stefanie, das ist in Berlin das Café des Westens – aber in kleinerem Maßstab. Da sitzen sie – die Bohemiens und die, die sich dafürhalten. Was sie tun? Sie trinken Kaffee.“

Im Café des Westens, im Café Josty oder im Romanischen Café gehörte der Maler und Schriftsteller John Höxter (1884-1938) schon fast zum Kaffeehausmobiliar. Die Berliner Boheme-Cafés waren für ihn sein „zweites Zuhause“. Der „Dante des Romanischen Café“, wie Höxter von seinen Zeitgenossen liebevoll bezeichnet wurde, nutzte die Kaffeehäuser als Orte und Inspirationsquelle für seine Illustrationen und für seine Gedichte. 1929 veröffentlichte er seinen Gedichtband „Apropoésies Bohèmiennes“, in dem auch das Café Wolkenkuckucksheim erschien:

Dies rauchige Café ist unser Reich,

Vor Gott und dem Kellner sind alle gleich.

Anfänger und Prominente

Zahlen ihm zehn Prozente.

Der allerwürdigste Barde

Gleich dem grünsten der jungen Garde

Hält treu zu unserem „Union“.

Kaffeeschwarz, Herzrot und Gold-Tabak,

Zwar trifft man auch manchmal leider

Gevatter Schuster und Schneider.

Sie kriechen hervor aus ihrem Kolk

Und mischen sich unter das Künstlervolk.

Die Allgemeinschaft der Bohéme

Scheint ihnen puncto Liebe bequem.

Doch Mimi Pinson hat Rasse,

Sie fordert Geist oder Kasse:

Und so kühn sie manch Loch in die Kasse reißt,

Nie sündigt sie gegen den heil´gen Geist,

Stets kehrt sie vom Haus am Scharmützelsee

Ins Chambre garnie heim, ins Atelier,

In das Bild, in den Traum und in den Reim

Der Gäste vom Wolkenkuckucksheim.

Ebenfalls im Café des Westens und im Romanischen Café – zwischen 1915 und 1933 war es der wichtigste Treffpunkt der Künstler und Intellektuellen, das „Hauptquartier der Bohème“ (Walter Benjamin) – verkehrte auch Gottfried Benn, der auch seine Erfahrungen als praktizierender Arzt in seine Gedichte einbaute. Gleich mehrere Gedichte schrieb Benn zum Thema Café: Zyklus Nachtcafé – umfasste 5 Gedichte und erschien zwischen 1912 bis 1914 -, Englisches Café (1913), Café des Westens (1913) und Café für George Grosz (1921). Sein Gedicht Nachtcafé, das in seinem Gedichtband „Morgue“ (benannt nach dem berühmten Pariser Leichenhaus La Morgue) im Jahr 1912 erschien, hatte weder ein Reimschema noch ein Metrum. Um das Geschehen im Café zu beschreiben, verwendete Benn den Titel eines Liederzyklus von Robert Schumann (op. 42): Frauenliebe und-leben, in dem der Komponist die Gedichte von Albert von Camisso vertonte. Rätsel gab die in Benns Gedicht auftauchende Zahl 824 auf. Mittlerweile geht die Forschung von einem Schreibfehler aus. Es müsste 825 heißen, genauer gesagt § 825, in dem die „Bestimmung zur Beiwohnung“ juristisch geregelt wurde – passt auch irgendwie besser zum Inhalt des Gedichts.

Gottfried Benn Nachtcafé (1912)

824: Der Frauen Liebe und Leben

Das Cello trinkt rasch mal. Die Flöte

Rülpst tief drei Takte lang. Das schöne Abendbrot.

Die Trommel liest den Kriminalroman zu Ende.

Grüne Zähne, Pickel im Gesicht

Winkt einer Lidrandentzündung.

Fett im Haar

Spricht zu offenem Mund mit Rachenmandel

Glaube Liebe Hoffnung um den Hals.

Junger Kropf ist Sattelnase gut.

Er bezahlt für sie drei Biere.

Bartflechte kauft Nelken

Doppelkinn zu erweichen.

B-Moll: die 35. Sonate.

Zwei Augen brüllen auf:

Spritzt nicht das Blut von Chopin in Saal,

damit das Pack drauf rumlatscht!

Schluß! He, Gigi!

Die Tür fließt hin: Ein Weib.

Wüste ausgedörrt. Kanaanitisch braun.

Keusch. Höhlenreich. Ein Duft kommt mit.

Kaum Duft.

Es ist nur eine süße Verwölbung der Luft

Gegen mein Gehirn.

Eine Fettleibigkeit trippelt hinterher.

Ein Freund Gottfried Benns war Guillaume Apollinaire (1880-1918). Er zählte zu den wichtigsten Vertretern der französischen Großstadtlyrik und war ein Vertreter des Kubismus. Apollinaire – er hieß Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Wąż-Kostrowicki – verfasste Gedichte wie beispielsweise über München „La maison des morts“.

An der Isar lebte er von März bis Mai 1902. Mehr als mit seinen Gedichten war er bei seinen Zeitgenossen für seine Kunstkritiken berühmt. Hier sorgte er für Furore, errang großen Ruhm und die Freundschaft mit Pablo Picasso. In Paris verwandelte er das Kaffeehaus „Le Café de Flore“ (172, Boulevard Saint-Germain) – hier gingen Picasso oder Alberto Giacometti ein und aus – in eine Nachrichtenredaktion. Im Jahr 1915 verfasste Apollinaire das Gedicht

„Dans un café à Nîmes“

Vous partez? – Qui! C´est pour ce soir –

Où allez-vous? Reims ou Belgique!

Mon voyage est un grand (trou) noir

À travers notre République

C´est tout ce que j´en peux savoir –

Y fûtes-vous? – Dans la Lorraine

J´ai fait campagne tout d´abbord;

J´ai vu la Marne et j´ai vu l`Aisne,

J´ai frôlé quatre fois la mort

Qui du Nord est la souveraine.

J’ai reçu deux éclats d’obus

Et la médaille militaire.

Blessé, c’est dans un autobus

Que je m’en revins en arrière

Près d’un espion en gibus.

Il voulait fuir. Mes mains crispées

L’étranglèrent. Ce vilain mort

Me servit de lit. Les Napées

Et toutes les Nymphes du Nord

Sur le chemin s’étaient groupées —

Et disaient d’une douce voix,

Tandis que couleur d’espérance

Bruissait le feuillage du bois

« Bravo ! petit soldat de France. »

Puis je fis un signe de croix… —

Caporal qui vas aux tranchées

Heureux est ton sort glorieux !

La-bas, aux lignes piochées,

À vos fusils impérieux

Les victoires sont accrochées !

Dans un dépôt, nous, canonniers

Attendons notre tour de gloire,

Vous êtes partis les premiers ;

Nous remporterons la victoire

Qui se jette au cou des derniers. —

Canonnier ayez patience !

Adieu donc ! — Adieu, caporal ! —

Votre nom ? — Mon nom ? l’Espérance !

Je suis un canon, un cheval

Je suis l’Espoir… Vive la France !…

Ein Denkmal für ein Café in Reimform verfasste der Lyriker Paul Boldt (1885-1921). Er beschrieb den Blick eines Kaffeehaus-Gastes von der Terrasse des Cafè Josty am Berliner Potsdamer Platz. Dieses Sonett über eines der bekanntesten Künstler- und Literatencafés wurde in der Zeitschrift „Die Aktion“ am 13. November 1912 (Nummer 46 / Seite 1446) veröffentlicht. Darin beschrieb er das Leben in der Großstadt – 1912 überschritt die Zahl der Einwohner die Zwei-Millionen-Grenze, die innerhalb der Stadtgrenzen lebte – sehr kritisch. Um sein Unwohlsein auszudrücken, verwendete er viele Bilder und Metaphern aus der Natur (Lawinen, Höhle).

Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll

Vergletschert alle hallenden Lawinen

Der Straßentrakte: Trams auf Eisenschienen,

Automobile und den Menschenmüll.

Die Menschen rinnen über den Asphalt,

Ameisenemsig, wie Eidechsen flink.

Stirne und Hände, von Gedanken blink,

Schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald.

Nachregen hüllt den Platz in eine Höhle,

Wo Fledermäuse, weiß, mit Flügeln schlagen

Und lila Quallen liegen – bunte Öle;

Die mehren sich, zerschnitten von den Wagen.

Aufspritzt Berlin, des Tages glitzend Nest,

Vom Rauch der Nacht wie Eiter einer Pest.

Um 1892 gab es in der Münchner Innenstadt rund 84 große Cafés. Eines der berühmtesten war das „Café Stefanie“, in dem die Maler, Schriftsteller und Intellektuellen politisierten und sich vor allem dem Schachspiel hingaben. Erich Mühsam schrieb in seinen „Unpolitischen Erinnerungen“: „(…) an der Peripherie des Künstlerviertels, im Münchner Quartier latin gelegen. (…) Dort (Café Stefanie, A.d.V.) (…) habe (ich) dann jahrelang an dem Ecktisch fast täglich Schach gespielt (…).“

Das „Café Größenwahn“, wie es im Volksmund betitelt war, wurde im Jahr 1896 in der Amalienstraße 25 eröffnet und hatte bis 3 Uhr morgen geöffnet. Über die Münchner Vorkriegsboheme schrieb der Dichter Johannes R. Becher (1891-1958) – später war er SED-Politiker, ab 1954 Minister für Kultur in der DDR sowie der Verfasser der Nationalhymne „Die Internationale“ – das Sonett „Café Stefanie“.

Dieses schrieb er während seines Moskauer Exils (1936 und 1941). Becher verewigte nicht nur seine große Liebe die Schriftstellerin und Schauspielerin Emmy Hennings literarisch. So erwähnte er den Finanzexperten Franz Jung (1888-1963), den Schriftsteller Theodor Däubler (1876-1934), den sozialkritischen Erzähler Leonhard Frank (1882-1961) oder den Publizisten Erich Mühsam.

In München war´s, im Café Stefanie,

Als ich Dir, Emmi, die Gedichte sagte,

Die ich allein dir nur zu sagen wagte.

Und häufig kam das Wort vor „irgendwie“

Am Tisch daneben spielte Mühsam Schach

Und Frank saß einem Geldmann auf der Lauer,

(Vielleicht saß der indes im Café Bauer?)

Ein Denker hielt mit Kokain sich wach

Franz Jung erschien mit seiner Tänzerin,

Und Bing, der Zeichner, ließ das Billard fahren,

Denn Däubler nahte sich mit Bauch und Bart…

Ihr Freunde, die ihr gute Freunde wart,

Ich schreib euch, dies zum Andenken hin,

An jene Zeit, als wir noch Künstler waren.

Über das Münchner Café Tambosi schrieb der Kulturkritiker Theodor Lessing ein langes Gedicht. Seit 1810 führte der gelernte Chocolatier Luigi Tambosi das Kaffeehaus, das maßgeblich von der Öffnung des Hofgartens (1780) für das Bürgertum profitierte. Das Spottgedicht „Am Dichter-Tisch“ erschien in der Zeitschrift „Jugend. Münchner Illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben“ (1896, S. 470), die einer gesamten kunstgeschichtlichen Epoche (Jugendstil) ihren Namen gab.

Zu München im Hofgarten schlürft ich heut,

mit meinem „Verhältnis“, der Rosi,

Stillfreudig wie and´re brave Leut´,

Meinen Mokka im Cafè Tambosi.

Das Wetter war schön. Die Münchner Cre´me

Lustwandelte in den Arkaden

Und gaffte daselbst einander bequem

Nach Antlitz, Toilette und Waden.

An den Wänden prangt Rom und Puteoli,

In Distichen grausam bedichtet,

Davor fliesst der Brunnen der Poesie

Von dem Wirthe, Herrn Putscher, errichtet.

Symbolistisches Wasser stürzet hervor.

In dem Elemente, dem nassen,

Spült holdester Kellnerinnen Flor

Die benützten Caffeetassen.

Die Sonne schien hell. Drei theuere Stück

Schaumkuchen ass Rosi, die holde,

Am Brunnentempelchen spielte Musik,

Aus Tristan und Isolde.

Und Sonne und Leute genoss ich froh,

Und Rosi Musik und Kuchen;

Da hör´ich auf einmal unisono

Sechs Stimmen hinter mir fluchen.

Und höre an einem Nebentisch

„Philister und Heerdenvieh“ schmähen,

Schau, schau, am Caffee ergötzen sich

Sechs modische Kunstkoryphäen.

Die schreien und lärmen, sie seien „modern“,

Und schimpfen auf andere Leute

Und reden genau wie die alten Herrn

Und nicht einmal so gescheute.

Sechs Jünglinge – haben gelbe Schuh,

Grüne Slipse und rothe Kragen,

Und schwören Verachtung Allen zu,

Die normale Cravatten tragen.

Sprach der Erste: „Die Kunst ist übel daran,

Symbolismus ist mein Leben!“

Sprach der Zweite: „Ist längst schon abgethan,

Muss endlich was Neues geben.“

Sprach der Dritte: „Neue Sensation

Aus allen Gebieten mir hol ich;

Islamistisch und Jüdisch war ich schon

Und nächstens wird´ ich katholisch.

Schrieb gestern ein Epos, ganz loyal,

Und heute ein Stück demokratisch,

Im Grunde ist mir die Welt egal,

Denn der Genius ist problematisch.“

Der Vierte rief – und goss hinab

Den dritten Vermouth di Torino

Die Kunst muss sozialistisch sein,

Nanni – ein Glas Maraschino.

Der Fünfte schrie: „Alle Kunst ist Dung,

Und Mist sind Eure Gedichte!

Die sexuelle Entäußerung!

Da liegt´s – Das ist die Geschichte!“

Der Sechste säuselt: „Wir alle sind

Schlappschocken – im höchsten Liede

Der Strom der „großen Müdigkeit“ rinnt,

Ach müde – so müde – so müde.

Und die Kunst ist die große Müdigkeit

In sensitiven Symbolen.“

Er lispelt´s und ließ von der dienenden Maid

Sich das vierte Stück Punschtorte holen.

„Ha!“ brüllte der Fünfte „Blöder Dunst!“

Gesund! Bei Wodan und Freya!

Nur malerisch kraftvoll thier-menschliche Kunst.

Tu tu tüh! Dagloni, Dagleia!“

„Nein“, säuselt der andere „längst überlebt!

Grobgehirnige Naturalismen!

Nur wo die „große Müdigkeit“ bebt,

Sind Fühlfäden-Kunstnervosismen.“

Darauf begannen die Sechse sich

Einander kritisch zu „retten“,

Sie gaben sich´s zu, dass sie dichterisch-

Dämonische Augen hätten.

Sie begossen wechselseitig mit Ruhm

Ihre Stirnen und Augenpaare,

Und entwickelten sich ihr Künstlerthum

Aus der Farbe ihrer Haare.

Dann sprachen von ihren Slipsen sie,

Von Hunden und gelben Schuh´n,

Dann wieder von ihrem Kunstgenie,

Hatten Alle nichts Rechtes zu thun.

Und als sie tranken den sechsten Likör,

Da blühte die Kunst unsäglich,

Beim siebenten lag das Philisterheer,

Am Boden und wimmerte kläglich.

Beim achten Liköre gebaren aus sich

Die „Neu-Renaissance“ die Lümmel,

Beim neunten sanken sie unter den Tisch

Und die deutsche Kunst stieg zum Himmel.

Und als sie tranken den zehnten Likör,

Schrie der Dekadente nach Waffen,

Der Uebermensch aber weinte sehr,

Die Philister begannen zu gaffen.

Und als sie tranken den zehnten Likör,

Fing der Geist an aus ihnen zu lallen,

Und als sie getrunken den zwölften Likör,

Vergassen sie zu bezahlen.

Vergassen zu zahlen und drückten sich viel

An die Dichterbusen, die Theuern,

Und gingen nach Hause voll Wonnegefühl,

Um die Menschheit daselbst zu erneuern.

Ich ging dann spazieren im grünen Hag

Mit meinem „Verhältnis“, der Rosi,

So geschehen am heiligen Bennotag

Zu München im Cafè Tambosi.

Ein sehr schönes Gedicht über die multikulturelle Atmosphäre in einem Kaffeehaus stammt von Umberto Saba. In seinen 1915 geschriebenen Versen „Caffè Tergeste“ besang Saba, der 1919 für 4.000 Lire eine eigene Buchhandlung kaufte und sich selbst „custode di nobili morti“ („Hüter edler Dahingegangener) nannte, das multikulturelle Flair der Hafenstadt Triest. Das Gedicht über das Zusammenleben von Slawen und Italiener erschien in „La serena disperazione“ (1913-1915).

Das Caffè Tergeste (Piazzetta San Giacomo) gibt es heute nicht mehr. Die ehemaligen Häuser an der Piazzetta San Giacomo mussten der neu angelegten Straße Via Riborgo weichen.

Trotz dieses Kaffeehaus-Verlusts ist Triest für Flaneure und Literatur- und Kaffeehaus-nostalgiker eine Topadresse. Nirgendwo in Italien wird mehr Kaffee getrunken als in dieser italienischen Hafenstadt.

Caffè Tergeste

Caffè Tergeste, ai tuoi tavoli bianchi

Ripete l´ubriaco il suo delirio;

ed io ci scrivo i miei più allegri canti.

Caffè di ladri, di baldracche covo,

io soffersi ai tuoi tavoli il martirio,

io soffersi a formarmi un cuore nuovo.

Pensavo: quando bene avrò goduto

la morte, il nulla che in lei mi predico,

che mi ripagherà d´esser vissuto?

Di vantarmi magnanimo non oso;

ma, se il nascere è un fallo, io al mio nemico

sarei, per maggior colpa, più pietoso.

Caffè di plebe, dove un di celavo

la mia faccia, con gioia oggi ti guardo.

E tu concili l´italo e lo slavo,

a tarda notte, lungo il tuo bigliardo.

Natürlich dürfen auch Kaffeegedichte mit Schmäh nicht fehlen. So schrieb der Schriftsteller Alfred Polgar (1873-1955) über eine der wichtigsten Kaffeeadressen in Wien, das Café Central, im Jahr 1927: „Man ist nicht zu Hause und trotzdem nicht an der frischen Luft“ und das Café Central ist „eine Weltanschauung und zwar eine, deren innerster Inhalte es ist, die Welt anzuschauen.“ Und einer der Stammgäste war Peter Altenberg (1859-1919), der das Kaffeehaus sogar als seine Postadresse angab. Eines der schönsten Gedichte aus Österreich stammt von ihm, der eigentlich Richard Engländer hieß und der König der Kaffeehausliteraten war das Gedicht „Kaffeehaus“(1918):

Du hast Sorgen, sei es diese, sei es jene – ins Kaffeehaus!

Sie kann aus irgendeinem, wenn auch noch so plausiblen Grunde, nicht zu dir kommen – ins Kaffeehaus“

Du hast zerrissene Stiefel – Kaffeehaus!

Du hast 400 Kronen Gehalt und gibst 500 aus – Kaffeehaus!

Du bist korrekt sparsam und gönnst Dir nichts – Kaffeehaus!

Du bist Beamter und wärest gern Arzt geworden – Kaffeehaus!

Du findest Keine, die Dir passt – Kaffeehaus!

Du stehst innerlich vor dem Selbstmord – Kaffeehaus!

Du haßt und verachtest die Menschen und kannst sie dennoch nicht missen – Kaffeehaus!

Man kreditiert Dir nirgends mehr – Kaffeehaus!

Kaffee und Humor

Der Maler und Schriftsteller Wilhelm Busch (1832-1908), der auch im vierten Streich bei Max und Moritz den Kaffeetopf in seinen Vers einbaute, schrieb zudem einen Vierzeiler über die Kaffeezubereitung:

Dünne Zweige, kurz gebrochen,

Etwas dünner oder dicker,

Um Kaffee zu kochen

Diese Zweige heißen Spricker.

Christian Morgenstern (1871-1914) erfand 1910 die skurrile Figur „Palmström“. Aus 40 Wörtern und zwei Strophen besteht das kleine erheiternde Kaffee-Bonmot des Münchner Schrift-stellers:

Palmström legt des Nachts sein Chronometer,

um sein lästig Ticken nicht zu hören,

in ein Glas mit Opium oder Äther.

Morgens ist die Uhr dann ganz „herunter“.

Ihren Geist von neuem zu beschwören,

wäscht er sie mit schwarzem Mokka munter.

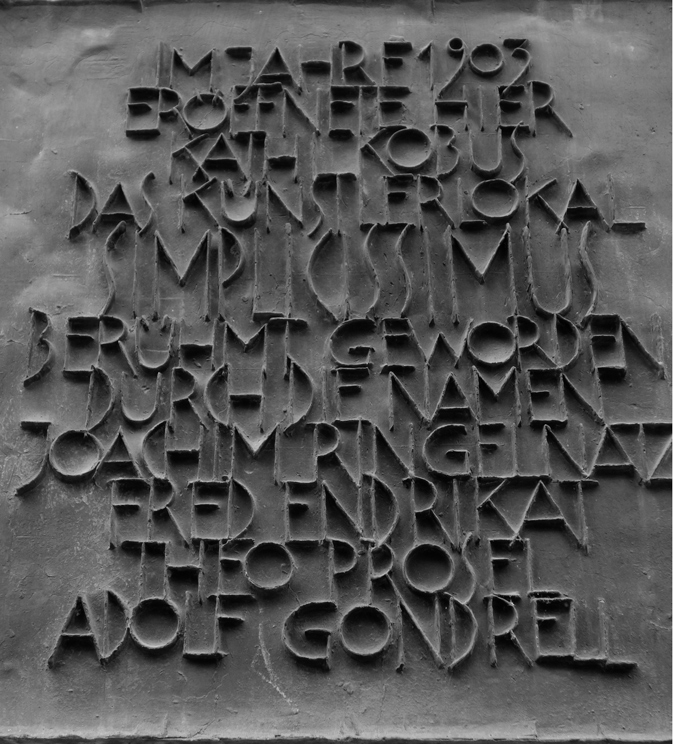

Nach Morgenstern ist „Humor die äußerste Freiheit des Geistes“. Dementsprechend hätte er sich vor Lachen bei den Gedichten seines Zeitgenossen Joachim Ringelnatz (1883-1934) „gekugelt“. Seit August 1908 wohnte er im Münchner Glasscherbenviertel (Weißenburger Str. 5). Sehr gerne hielt er sich im wenige Jahre vorher eröffneten Künstlerlokal Simplicissimus – Kathi Kobus hatte das alte Kaffeehaus Kronprinz Rudolf 1903 gekauft – auf.

In seinem Buch „Mein Leben bis zum Kriege“ (1931) beschrieb er, dass er „für eine kleine Kaffeehandlung“ arbeitete und versuchte „zwei Probedosen mit Kaffeebohnen“ zu verkaufen. Des Weiteren beschrieb er ein Erlebnis mit seinem Schulfreund Willy Telschow, der selbst Lehrling in einer Kaffeefirma war, in einer Bar in der Sonnenstraße: „Wir bestellten Mokka. Der Ober stellte uns eine Kaffeemaschine hin, entzündete darunter eine Spiritusflamme und zog sich diskret zurück. (…) Die Technik der Kaffeemaschine war uns unbekannt. Plötzlich explodierte diese Maschine laut und bespritzte unser weißes Tischtuch und unsere Anzüge und zwei weitere Tischtücher in der Nachbarschaft mit Mokka.“.

Fraglich ist, ob seine praktischen Erfahrungen aus München 1934 in ein Gedicht einflossen:

Wenn die Kaffeemaschine…

Wenn die Kaffeemaschine –

Tsch – Zsch – Pff – explodiert.

Verzieht der Gast seine Miene.

Denn dann ist etwas passiert.

Je nachdem, was es ihm tat,

Lacht er, lächelt oder flucht er.

Darauf untersucht er

Ursache und Resultat.

Explosion, dann Diskussion, bis Scherz:

Wie´s gepufft und wie´s geblitzt hat.

Kaffee, der aufs Tischtuch sich verspritzt hat,

Geht nicht mehr aufs Herz.

Zum Schluss noch ein paar heitere Sätze des großen Humoristen in der Nachkriegszeit, Heinz Erhardt (1909-1979) Auch er bekundete dem Kaffee seine Liebe: „Bis dahin, und wo ich auch geh und steh, bleibst Du mein lieber, guter, heißer, schwarzer Kaffee“